Heilkunst-Schaufenster

Wie kommt die Apotheke zur Schlange oder was soll das Loch in der Kirche? Georg Schönbächler kennt die Antworten. Mit Illustrationen von Anna Sommer.

Patronin der Apotheken?

Im antiken Griechenland gab es eine Vielzahl von Göttern, die sich um die Gesundheit kümmerten. Am bekanntesten ist Asklepios, der Sohn der Koronis und des Apollo.

Er soll mehrere Söhne und Töchter gehabt haben. Die bekanntesten zwei Töchter sind Panakeia, die «alles Heilende», und Hygieia, die «Gesundheit». Das Wort «Hygiene» hat seinen Ursprung von dieser griechischen Göttin.

Der Asklepiosheilkult wurde an verschiedenen Heilstätten vollzogen, so unter anderem auch in Kos, wo der bekannteste griechische Arzt, Hippokrates (um 460 v.Chr – 370 v.Chr), seine Ausbildung erhalten haben soll. So beginnt auch der Hippokratische Eid, der als ältestes Dokument einer ärztlichen Ethik gilt, mit den Worten: «Ich schwöre, Apollo den Arzt und Asklepios und Panakeia und Hygieia und alle Götter und Göttinnen zu Zeugen anrufend, dass …». Der Eid wird zwar heute von den Ärzten nicht mehr geschworen, hatte aber unter anderem Einfluss auf die Ausarbeitung der Genfer Deklaration des Weltärztebundes.

Gewisse Elemente wie das Gebot, dem Patienten nicht zu schaden, die Schweigepflicht oder das Verbot sexueller Handlungen mit Patientinnen und Patienten gelten auch heute noch.

Häufig wird Hygieia mit einer Äskulapnatter dargestellt, die aus einer Schale Milch trinkt. Hier begegnen wir wieder der in Schau-

fenster Nr. 3 vorgestellten Schlange, die sich entweder um einen Stab oder um eine Schale herumwindet.

Obwohl es nahe liegen würde, Äskulaps Tochter Panakeia als Personifizierung des Heilens durch Heilpflanzen im Zusammenhang mit dem Apothekerberuf zu sehen, gilt Hygieia, die Göttin

der Gesundheit, als Patronin der Apothekerinnen und Apotheker.

Wie kam «Ritalin» zu seinem Namen?

Im Jahre 1944 synthetisierte der Chemiker Leandro Panizzon bei der Firma CIBA in Basel eine neue Substanz: Methylphenidat.

Wie damals üblich, sammelte er erste Erfahrungen über den Stoff in einem Selbstversuch. Er war von der Wirkung aber nicht besonders beeindruckt. Seine Frau Rita hingegen, die an tiefem Blutdruck litt, stellte fest, dass sich ihre Leistung im Tennisspiel aufgrund der Einnahme von Methylphenidat deutlich steigerte.

In weiteren Studien zeigte sich eine allgemeine anregende und psychostimulierende Wirkung. Methylphenidat unterdrückt Müdigkeit und Appetit und erhöht die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit. Im Jahre 1954 wurde es, in Erinnerung an die Frau des Erfinders, unter dem Namen «Ritalin» gegen Depressionen, Müdigkeit und Narkolepsie im Markt eingeführt. Während es in der Schweiz von Anfang an rezeptpflichtig war, konnte man es in Deutschland lange Zeit rezeptfrei erwerben. Es wurde erst 1971 den Betäubungsmitteln zugerechnet. Ein grosser Verkaufserfolg war das Medikament aber nie.

Erst als weitere Studien eine positive Wirkung bei Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen belegen konnten, begann – gemeinsam mit dem Anstieg der AD(H)S-Diagnosen – die zweite Karriere des Ritalin.

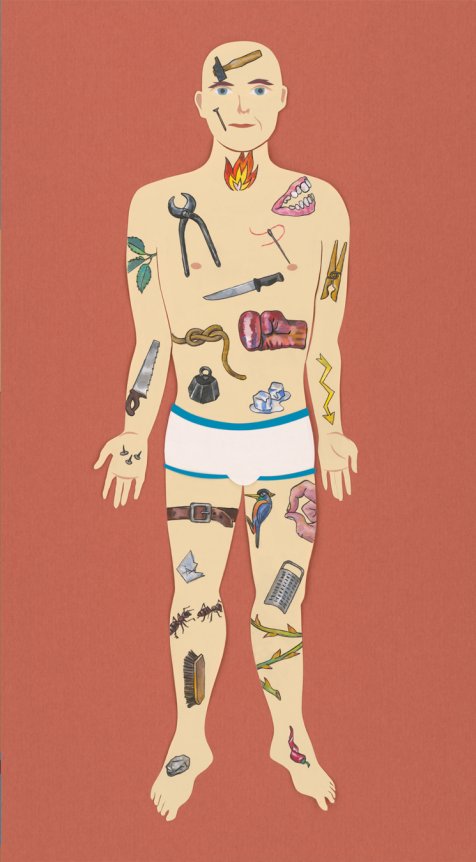

Was tut weh?

George Berkeleys (1685–1753) radikale Aussage «esse est percipi» – «Sein ist Wahrgenommenwerden» gilt in ganz besonderer Weise für den Schmerz. Schmerz gibt es nur, solange eine Person ihn wahrnimmt.

Die Gewebeverletzungen und die damit einhergehenden Verschiebungen der chemischen Zusammensetzung im Körper, die Reizung der Schmerzrezeptoren, die Ionenverschiebungen und elektrischen Potentiale in den Nervenbahnen, die Aktivitätsveränderungen im Gehirn, alle dies kann objektiv mit Instrumenten erfasst werden – dennoch bleibt das Schmerzempfinden ein unvermeidbar subjektives Phänomen: starke Schmerzen kann es ohne Gewebeschädigung und schwere Gewebeschädigung ohne Schmerzen geben. Das eine sieht man beim Phantomschmerz, bei dem ein nicht vorhandener Körperteil als schmerzend empfunden wird, das andere bei Schockzuständen infolge schwerer Unfall oder Kriegsverletzungen oder bei angeborener Analgesie. Bei allen Fortschritten, die in der Erforschung des Schmerzes erzielt wurden, kann die Subjektivität des Schmerzes durch nichts ersetzt werden.

Gäbe es je ein diagnostisches Gerät, das vorgäbe, in der Lage zu sein, Schmerzen objektiv messen zu können, wäre ich dann bereit, wenn ich Schmerzen hätte, sie in Abrede zu stellen, wenn der Zeiger des Gerätes nicht ausschlüge?

Personalisierte Medizin?

Man stelle sich vor, im Beipackzettel stehe bei der Dosierung eines Medikamentes «Frau X soll drei Tabletten täglich nehmen, Herr Y bloss eine,

und für Frau Z ist das Medikament überhaupt nicht geeignet.» Was sich wie ein Scherz anhört, ist der Anspruch der personalisierten Medizin. Sie versucht aufgrund der individuellen genetischen Ausstattung jedem Patienten eine massgeschneiderte Pharmakotherapie anbieten zu können.

Ein wichtiges Teilgebiet der personalisierten Medizin ist die Pharmakogenetik: Lebewesen bauen fremde Substanzen über komplexe Enzyme ab. Die Gene, von denen sie sich ableiten, sind sehr variabel. Deshalb unterscheiden sich die Abbauenzyme von Mensch zu Mensch. Dies hat zur Folge, dass jede Person ihre ganz individuelle Art und Weise hat, Medikamente zu «verstoffwechseln». Aus Speichel oder Blut kann die DNA extrahiert und können die relevanten Mutationen jener Gene bestimmt werden, die für die Sicherheit und Wirksamkeit der meistverschriebenen Medikamente von Bedeutung sind.

Die Pharmakogenetik kann dabei nicht sagen, welches Medikament man nehmen soll, um gesund zu werden, gibt aber Hinweise darauf, mit welchen Wirkstoffen man potentiell Erfolg haben kann, und welche Wirkstoffe man besser meiden sollte.

Gesunder Mix?

Über mehr als 2000 Jahre bis ins 18. Jahrhundert war die Viersäftelehre das anerkannte medizinische Konzept zur Erklärung allgemeiner körperlicher Abläufe und Krankheiten.

Gesundheit war die ausgewogene Mischung der Säfte, und Krankheiten wurden durch Ungleichgewichte der Säfte erklärt. Die Therapie richtete sich demnach danach aus, mittels Ernährung, Medikamenten oder chirurgischen Massnahmen das Gleichgewicht wieder herzustellen.

Die Viersäftelehre postulierte, dass der Mensch aus vier verschiedenen Körpersäften zusammengesetzt sei: dem Blut, der gelben und der schwarzen Galle sowie dem Schleim. Im Hintergrund dieser Vierteilung standen vermutlich die vier Elemente des Philosophen Empedokles Luft, Feuer, Erde und Wasser.

Im 2. Jahrhundert ordnete Galen den vier Körpersäften zusätzlich auch menschliche Temperamente zu, so dass sich folgende Zuordnungen ergaben:

– Blut (αἷμα) hatte die Qualität warm und feucht, ihm war das Herz als Organ zugeordnet, als Jahreszeit der Frühling und als Temperament der Sanguiniker.

– Die gelbe Galle (χολή) war warm und trocken, die Leber das ihr zugeordnete Organ, der Sommer die Jahreszeit und der Choleriker das entsprechende Temperament.

– Zur schwarzen Galle (μέλαινα χολή), die kalt und trocken war, gehörte die Milz, der Herbst und der Melancholiker.

– Der kalte und feuchte Schleim (φλέγμα) gehörte zum Gehirn und dem Winter, und das zugehörige Temperament war der Phlegmatiker.

Wie seltsam uns heute dieser Schematismus auch erscheinen

mag, ist die Vorstellung der Gesundheit als harmonisches Funktionieren des Metabolismus gar nicht fremd.

Was hat die Kuh mit der Vakzine zu tun?

Bereits in der Antike war bekannt, dass Menschen gewisse Krankheiten bloss einmal bekommen,

und bei einer als Inokulation bezeichneten Technik wurde früher beispielsweise der Bläscheninhalt der Pocken von leicht Erkrankten auf gesunde Menschen übertragen, um sie so zu schützen.

Die erste Impfung im wissenschaftlichen Rahmen fand am 14. Mai 1796 statt. Die Pointe dabei war, dass der britische Arzt Edward Jenner den achtjährigen Knaben James Phipps mit den Kuhpocken (einer normalerweise harmlosen Krankheit) inokulierte, und der Knabe anschliessend auch gegen die gefährliche menschliche Pockenkrankheit immun war. Da der Impfstoff von einer Kuh kam (lat. vacca) nannte er seine Methode «Vaccination», und wir sprechen etwas ungenau auch heute noch allgemein von Impfstoffen als Vakzinen.

Heute gibt es eine Vielzahl von Lebend- und Totimpfstoffen gegen verschiedene bakterielle und virale Erkrankungen. Das Ziel dabei ist es, das körpereigene Immunsystem so zu aktivieren, dass der Körper bei einer Infektion mit dem Erreger schnell und wirksam reagiert, und somit keine oder nur eine abgeschwächte Infektionskrankheit entsteht.

Bei der Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 wird erstmals ein sogenannter mRNA-Impfstoff eingesetzt. Hierbei wird lediglich ein Teil des Erregerbauplans injiziert. Der Geimpfte stellt anschliessend die Proteine, gegen die er Antikörper entwickeln soll, selber her.

Physical Distancing auch bei Tieren?

Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch und umgekehrt übertragen werden, nennt man Zoonosen (von altgriechisch ζῶον, Tier und νόσος, Krankheit). Es sind mehr als zweihundert bekannt.

Dabei können Prionen, Viren, Bakterien, Pilze, Einzeller, Würmer oder Milben als Erreger vorkommen. Rund zwei Drittel der Krankheitserreger, die den Menschen befallen, sind tierischen Ursprungs.

Eine erste grosse Welle von Zoonosen brach in der Jungsteinzeit aufgrund der Sesshaftigkeit verbunden mit Tierzucht und Haustierhaltung über Europa hinweg. Hunde übertrugen beispielsweise Bandwürmer, Rinder Masern, Pocken und Tuberkulose, und Schweine die Grippe. Aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit ist vor allem die Pest, die von Nagetieren übertragen wird, als zoonotische Pandemie bekannt. Auch die Immunschwächekrankheit AIDS, die seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts Millionen von Todesopfern forderte, gehört zu den Zoonosen.

Durch die Urbanisierung, die Massentierhaltung und Globalisierung im 21. Jahrhundert verschärft sich das Problem. Immer wenn Mensch und Tier in nahen Kontakt treten, sei es durch Abholzung von Wäldern oder auf Wildtiermärkten, kann ein neuer Erreger auf den Menschen überspringen. So ist vermutlich auch das SARS-CoV-2 von der Fledermaus über das Schuppentier auf den Menschen übertragen worden.

Nichts Neues unter der Sonne?

In den Jahren 1920/21 grassierte in der Schweiz die Maul- und Klauenseuche, eine hochansteckende virale Erkrankung bei Huftieren.

Um die Ausbreitung zu bremsen, verordneten die Behörden strenge Ausgehregeln und verboten kulturelle Veranstaltungen – ein Lockdown avant la lettre.

Die Sumiswalder Dichterin Lina Wisler-Beck (1888–1984) hat im Juni 1920 im «Emmentaler Joggeli» ihrer Frustration mit einem Mundartgedicht Ausdruck verliehen: ein Therapeutikum

aus vergangener Zeit für uns alle.

Längwiligi Zitte

Niene isch Chilbi u niene isch Tanz!

Daheime ums Hus um versuret me ganz.

I ha mer scho mängisch der Chopf fast verheit,

Was ächt no wär z’mache, dass d’Zyt umegeit.

Wär gwanet isch z’gumpe und z’tanze, o je,

Däm düe halt die Sücheverordnige weh.

E jede muess säge, Churzwiligs isch’s nit,

No bsunders für ledigi, lustigi Lüt.

Grad äbe der Sundig wird eim eso läng.

s’Furtgoh isch verbote, u nämlech no sträng.

Gsiech eim derno öpper, o weisch de häts gfählt.

Do müesst me schwär buesse – Un-i-ha kes Gäld.

Drum blieb i daheime. I schicke mi dry,

U hoffe dä Jammer gang öppe verby.

I bi ja nid einzig, s’trifft anderi o.

s’isch ume es gwane. – Mi zahmet de scho!

Gespeicherte Sonnenstrahlen?

Seit dem Altertum wird das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum) als Heilmittel eingesetzt. Unter anderem war es auch eines der Bestandteile des Theriak (Schaufenster Nr.9).

Ihren Namen hat die Pflanze von der Tatsache, dass sie um das Fest des Geburtstags Johannes des Täufers am 24. Juni blüht. Sie erzeugt also ihre Inhaltsstoffe, wenn die Sonnenscheindauer bei uns maximal ist.

Wenn man die gelben Blüten zwischen den Fingern zerreibt, tritt das rot gefärbte Hypericin aus, das in der Volksmedizin als «Blut des Heiligen Johannes» bezeichnet wurde. Das rote Johanniskrautöl wurde früher als entzündungshemmende Einreibung bei Rückenschmerzen und Verstauchungen, bei leichten Verbrennungen und zur Wundheilung eingesetzt.

Heute steht die Wirkung des Johanniskrauts als gut verträgliches Mittel gegen Depressionen im Vordergrund.

Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass die Wirkung von Johanniskrautextrakten derjenigen von klassischen chemischen Antidepressiva bei milden bis mittelschweren Depressionen ebenbürtig ist, wobei sich eine bisher unerklärliche Diskrepanz zeigte, dass Johanniskrautpräparate in Studien in deutschsprachigen Ländern besser wirkten als in angelsächsischen Ländern. Wenn man aber den ebenfalls in Studien nachgewiesenen Sachverhalt bedenkt, dass die Wirksamkeit chemischer Wirkstoffe bei milden bis mittelschweren Depressionen nicht besser ist als die von Placebo (Schaufenster Nr. 7), kann vielleicht, wenn die kurzen und trüben Nebeltage auf unsere psychische Verfassung drücken, schon die Vorstellung stimmungsaufhellend wirken, dass man sozusagen im Sommer gespeicherte Sonnenstrahlen zu sich nimmt.

Wie tut es weh?

Schmerz ist ein vielschichtiges Phänomen, das zwischen der physiologischen und der psychologischen Funktionsebene des Menschen lokalisiert ist.

Es fühlt sich auf eine ganz spezielle Weise an, Schmerzen zu haben. Diese Erlebnisqualität scheint sogar das eigentlich Spezifische am Schmerz zu sein. Weiter ist der Schmerz immer der Schmerz einer ganzen Person. Er ist zwar lokalisiert, also in einem Teil des Körpers. Aber das Subjekt des Schmerzes ist nicht dieser Körperteil, sondern ich als ganze Person habe Schmerzen.

Versuchen wir, unserem Schmerz sprachlichen Ausdruck zu verleihen, stossen wir üblicherweise schnell an Grenzen: Es tut einfach weh. Dennoch kann eine genaue Beschreibung des Schmerzes eine grosse Hilfe für die Diagnose und die Therapie des Schmerzes sein. Robert Melzack und Warren Torgerson von der McGill Universtät in Montreal entwickelten deshalb in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in Zusammenarbeit mit Patienten und Ärzten einen Fragebogen, den McGill Pain Questionnaire, der den Schmerz anhand von 78 Wörtern genauer zu erfassen versucht.

Dabei sind nicht nur Adjektive, die die sensorische Qualität wiedergeben von Bedeutung, wie z.B. bohrend, pulsierend oder brennend, sondern auch gefühlsmässige (z.B. erschöpfend) und bewertende (z.B. scheusslich) Umschreibungen. Der Fragebogen wird in der Klinik häufig eingesetzt. Es gibt Übersetzungen in mehr als ein Dutzend verschiedene Sprachen, erstaunlicherweise sogar zwei unterschiedliche in Deutsch.

Seelenheil aus der Apotheke ?

Ein in der christlich-religiösen Erbauungskunst immer wieder auftauchendes Motiv ist dasjenige des «Christus als Apotheker».

Solche Darstellungen, die meist auf den deutschsprachigen Raum beschränkt waren, standen nicht in grossen Kirchen oder fürstlichen Sammlungen, sondern in Wegkapellen, Wallfahrtskirchlein und Klosterapotheken und wurden nicht von bekannten Künstlern geschaffen. Sie hatten also den Zweck, dem einfachen Volk Trost zu spenden.

Da sich die meisten Leute einen Arzt nicht leisten konnten, war die Apotheke die erste Anlaufstelle für ihre gesundheitlichen Beschwerden. So lag es nahe, das Elend der geplagten Menschen für die religiöse Botschaft einzusetzen, dass Christus als Freund und Erlöser den Menschen zum Seelenheil verhilft.

Die Bildmotive sind immer sehr ähnlich: Christus steht meist hinter einem Rezepturtisch und ist mit verschiedenen Apothekergeräten wie Gefässen, Rührlöffeln, Destillierapparaten und Gewichten umgeben. Die Gefässe sind mit christlichen Tugenden beschriftet.

Sehr oft ist auch eine Waage abgebildet, bei der auf der einen Seite Kreuze in der Waagschale liegen. Sie symbolisieren einerseits das Leiden Christi für die Erlösung und andererseits das Leid, das den Menschen zum Erreichen des Seelenheils auferlegt wird. Eine der ältesten Darstellungen des Motivs um 1630 findet sich im Landesmuseum Zürich.

Medikamentenrecycling?

Als Ewige Pillen (Pilulae aeternae oder Pilulae perpetuae) wurden früher etwa 1 Gramm schwere Antimonkugeln bezeichnet.

Antimon – im Mittelalter Spiessglanz ( könig ) genannt – ist ein giftiges Metall, welches in niedriger Dosierung als Abführmittel, in hoher Dosierung als Brechmittel eingesetzt wurde. Nahm man eine solche Pille ein, löste die Magensäure die oberste Schicht der Pille auf und führte zu Erbrechen. Falls die Dosis zu gering war, wirkte das Antimon als Abführmittel. So oder so konnte die Pille nach dem Ausscheiden gesucht, gereinigt und zum gleichen Zweck wiederverwendet werden.

Nach ähnlichem Muster funktionierte auch der sogenannte Brechbecher. Dieser war aus Antimonmetall geformt. In ihn wurde Wein gegossen und über Nacht stehen gelassen. Am Morgen wurde der Wein ausgetrunken, was ebenfalls zu Erbrechen führte.

Brechbecher und Ewige Pillen konnten jahrzehntelang verwendet

werden und wurden innerhalb von Familien weitervererbt. Die nicht sehr appetitliche Praxis hielt sich bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist ein Beispiel für ressourcenschonende Arzneimitteltherapie.

Wo tut’s weh?

In der klassischen Sicht von René Descartes im 17. Jahrhundert wurden Schmerzempfindungen passiv durch Leitungen ins Gehirn geführt.

Es handelte sich um eine Einbahnmeldung eines schädlichen Einflusses auf den Körper von der Peripherie ins zentrale Nervensystem. Heute weiss man, dass der Schmerz auf verschiedenen Ebenen bereits früher moduliert wird. Es gibt also nicht nur eine aufsteigende («bottom up»), sondern auch eine absteigende («top-down») Regulierung von Schmerz. Schmerz ist also eine subjektive Wahrnehmung, die nicht bloss von den Signalen, die die Schmerznervenzellen weiterleiten, beeinflusst wird.

Das absteigende Schmerzmodulationssystem ist im Gehirn, im Hirnstamm und im Rückenmark lokalisiert. Dieses System wirkt wie ein Filter, der dazu führt, dass eine körperliche Schädigung nicht notwendigerweise zu einer Schmerzempfindung führen muss. Es ist bekannt, dass viele Menschen trotz grossen Verletzungen bei Verkehrsunfällen, im Krieg oder bei einem Wettkampf in der akuten Stresssituation keinen Schmerz spüren. Umgekehrt können auch Schmerzempfindungen ohne körperliche Schädigung auftreten,

wie dies beim Phantomschmerz oder bei chronischen Schmerzen beobachtet wird.

Zu diesem absteigenden Schmerzmodulationssystem gehören der Placeboeffekt (Schaufenster Nr.7), Hypnose, frühere Schmerzerfahrungen, Aufmerksamkeit, Angst, Depression oder religiöse Überzeugungen.

Ist alles Gift?

Der Einsiedler Arzt Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 – 1541), genannt Paracelsus, schrieb in seinem Buch Septem Defensiones:

«Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht’s, dass ein Ding kein Gift sei.» Damit formulierte er als erster das sogenannte Dosis-Wirkungs-Prinzip, das in der heutigen Pharmakologie als zentrale Gesetzmässigkeit gilt.

Die Wirkung eines Arzneimittels hängt ganz wesentlich von der verabreichten Menge ab: wird eine zu geringe Quantität gewählt, tritt keine Wirkung ein. Erhöht man die Dosis, wird die minimale therapeutische Konzentration des Wirkstoffs im Blut erreicht. Wenn die Dosis weiter gesteigert wird, beginnt das Medikament zu wirken, doch ab einer gewissen Menge von Wirkstoff im Blut treten toxische Effekte auf. Dies nennt man die minimale toxische Konzentration. Die Differenz zwischen minimaler toxischer und minimaler therapeutischer Konzentration wird «therapeutisches Fenster» genannt und ist für jeden Arzneistoff unterschiedlich.

Vitamin C oder die Penicilline sind Stoffe mit einem grossen therapeutischen Fenster,

als Beispiel für Stoffe mit kleinem therapeutischen Fenster seien die Präparate aus dem roten Fingerhut (Digitalis purpurea) erwähnt, die bei Herzschwäche eingesetzt werden.

Ewige Jugend?

Die Herstellung des Steines der Weisen (Lapis philosophorum) gilt als höchstes Gut in der Alchemie.

Es handelt sich dabei nicht um einen Stein, sondern um ein rotes Pulver. Da es dem Feuer widersteht, wird es Stein genannt. Wie Helmut Gebelein in seinem Buch «Alchemie» beschreibt, soll der Stein der Weisen drei Haupteigenschaften haben: Er kann unedle Metalle in Gold verwandeln, er kann – eingeschmolzen in einem Glas – als ewiges Licht verwendet werden, und er ist in Wein aufgelöst ein Unsterblichkeitselixier.

In dieser Form nennt man es «Aurum potabile» – «trinkbares Gold». Es wird aber auch behauptet, «aurum» komme nicht vom lateinischen Wort für Gold, sondern vom hebräischen Aour – Licht. Aurum potabile bedeute folglich trinkbares Licht oder trinkbare Lebenskraft. Ausgehend von Beobachtungen im Tierreich, dass sich verschiedene Tiere wie Krebse, Schlangen oder Spinnen häuten, dachte man sich, dass beim Verjüngungsprozess durch trinkbares Gold zuerst Haare und Zähne ausfallen müssen, um dann von Neuem wieder zu wachsen.

Da das rote Pulver im Trinkgold wohl häufig Zinnober (giftiges Quecksilbersulfid) war, ist das, was man für den ersten Erfolg der Therapie hielt, nämlich der Zahn- und Haarausfall, eher eine Quecksilbervergiftung.

Als Mittel zur Herstellung von Gold, ewiges Licht und Arznei für Unsterblichkeit ist der Stein der Weisen verschwunden. Nicht zuletzt dank Harry Potter hat er auch in jüngster Zeit als literarisches Motiv eine Wiedergeburt erlebt.

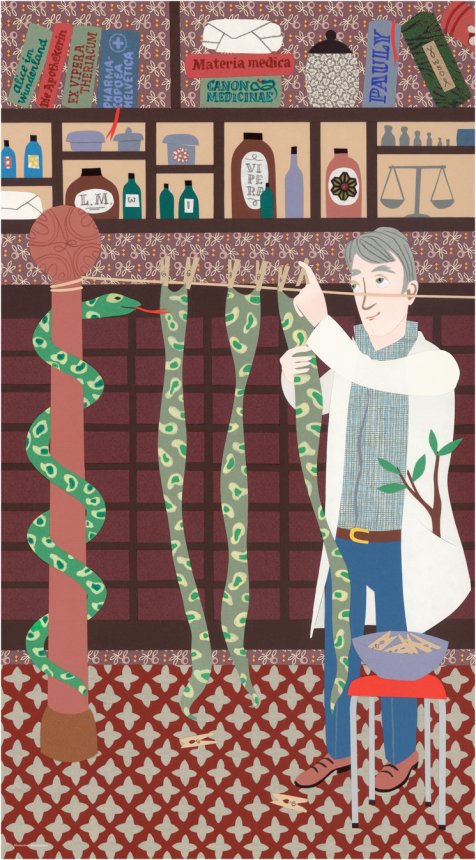

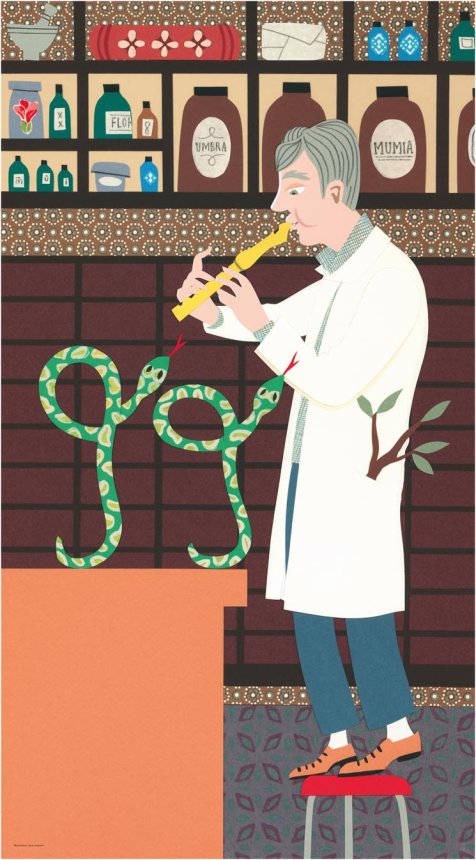

Ein Universalspezifikum?

Über 2000 Jahre hinweg war Theriak das Wundermittel der Ärzte und Apotheker.

Ursprünglich wurde die Rezeptur im antiken Griechenland entwickelt, um Bisse giftiger Schlangen zu behandeln. Die Rezeptur des Heilmittels war in die Mauer des Asklepios-Heiligtums auf Kos eingemeisselt. Mithridates, der König von Pontos, erweiterte mit Hilfe seines Leibarztes die Rezeptur des Theriak auf 54 Ingredienzen, darunter auch Zutaten wie Entenblut, Schlangen- und Krötenfleisch. Später kam als Bestandteil auch Opium hinzu.

Im Mittelalter wurde Theriak als Allheilmittel für alle möglichen Krankheiten eingesetzt und in den Apotheken in kostbaren Gefässen aufbewahrt. Es gab aber auch viele Fälschungen des inzwischen auf bis zu 300 Bestandteile angewachsenen Mittels. Deshalb wurde es vielerorts in einer öffentlichen Inszenierung von Apothekern, Ärzten und hohen Autoritäten hergestellt. Am bekanntesten war die mehrtägige, mit vielen magischen Ritualen aufgeladene Zubereitung des Venezianischen Theriak. Lange hatte Venedig das Monopol der Theriakherstellung,

was sicherlich auch zum Reichtum des Stadtstaates beitrug. Als weitere Herstellungsorte waren Nürnberg und Amsterdam bekannt.

Dank seines Gehaltes an Opium war Theriak sowohl Schmerz- als auch Genussmittel. Natürlich hatten auch die euphorisierende Wirkung und das Suchtpotential des Opiums Anteil an der weiten Verbreitung des Theriak. Heute ist das einstige Wundermittel vergessen. Ein bisschen lebt es aber noch in den Schwedentropfen (ohne Opium!) weiter.

Ähnliches mit Ähnlichem heilen?

Die Homöopathie ist ein komplementärmedizinisches Heilverfahren und geht auf den deutschen Arzt Samuel Hahnemann (1755 – 1843) zurück.

Sie beruht auf drei Grundsätzen:

– dem Ähnlichkeitsprinzip

– dem Arzneimittelversuch am Gesunden und

– der Potenzierung der Arzneimittel.

Das wichtigste Prinzip ist das Ähnlichkeitsprinzip «similia similibus curentur» («Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt»). Obwohl bereits in der Antike beschrieben, war es erst Hahnemann, der es konsequent einsetzte. Es besagt, dass Krankheiten durch Mittel geheilt werden können, die bei einem Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie beim Kranken auftreten.

Wenn man einem Gesunden ein Arzneimittel verabreicht und die dabei auftretenden Symptome beobachtet, kann man herausfinden, bei welchen Krankheiten es eingesetzt werden kann. Wenn jemand beispielsweise eine Zwiebel schneidet, werden die Augen zu tränen und die Nase zu «laufen» beginnen. Daraus schliessen die Homöopathen, dass «Allium cepa», lateinisch für «Zwiebel», bei Schnupfen mit viel Sekret eingesetzt werden kann.

Das Arzneimittel wird nicht in seiner Reinform verabreicht, sondern in potenzierter Form. Es wird meistens in Zehner-, manchmal auch in grösseren Schritten potenziert. Dadurch sollen die spezifischen Heilkräfte freigesetzt werden, die den Körper zur Selbstheilung anregen. Nach naturwissenschaftlichem Verständnis handelt es sich bei der Potenzierung um eine reine Verdünnung. Ab einer gewissen Verdünnung sind keine Moleküle des Arzneimittels mehr nachweisbar.

Heilen mit nichts?

Medikamente wirken nicht bloss aufgrund der in ihnen enthaltenen Wirkstoffe.

Nur schon das Wissen, dass ein Medikament eingenommen wird, kann heilsam sein. Medikamente, die keine Wirkstoffe enthalten, aber so aussehen wie echte, heissen «Placebo». Sie werden in der Arzneimittelforschung eingesetzt, um die Wirksamkeit von Substanzen von ihrem Suggestionseffekt abzugrenzen, manchmal aber auch in der Praxis, wenn keine wirksame Therapie existiert, der Arzt denkt, die Beschwerden seien gering, und der Patient unbedingt eine Behandlung wünscht. Der Einsatz in der Praxis ist aber ethisch umstritten.

Placeboeffekte kommen aufgrund von Lerneffekten bei früheren therapeutischen Massnahmen und aufgrund von Erwartungen zustande, die der Patient hat. Dabei wird, wie die Forschung zeigt, unter anderem das Belohnungssystem aktiviert, was zu Ausschüttung von verschiedenen Substanzen im Gehirn führt.

Am besten sind Placeboeffekte beim Schmerz untersucht. Zahlreiche Studien belegen, dass die Ausschüttung von Endorphinen, das sind körpereigene Opioide,

für die schmerzlindernde Wirkung von Placebo verantwortlich sind. Diese lässt sich nämlich mit Naloxon, einem Opiatantagonisten, aufheben.

Die Bedeutung, die ein Patient einer Therapie gibt, sein Vertrauen in die Therapie und viele andere Kontextfaktoren beeinflussen den Placeboeffekt. Wenn es dem Therapeuten gelingt, positive, aber wahrheitsgemässe Erwartungen zu wecken, und er dem Patienten vielleicht aufgrund eines Rituals Sicherheit zu vermitteln vermag, stehen die Chancen gut, die körpereigene Apotheke zu aktivieren. Pharmazie ist in diesem Sinne immer auch «Pharmagie».

Kontakt mit den Ahnen?

Bei den Schamanen Südafrikas, den Sangoma, spielen Träume eine wichtige Rolle. Um besonders intensive oder prophetische Träume zu erzeugen, nehmen die Sangoma die Wurzel einer Pflanze ein.

Es handelt sich um Silene capensis, eine Nelkenart, die hauptsächlich in Südafrika heimisch ist.

Die Einnahme der Wurzel soll es den Sangoma ermöglichen, mit ihren Ahnen in Verbindung zu treten, um Antworten auf Fragen zu Krankheitsursachen zu erhalten. Aber auch bei der Initiation der Schamanen spielen die Einnahme der Wurzel und die daraus resultierenden Träume eine wichtige Rolle. Entweder wird die Wurzel als solche gekaut oder in pulverisierter Form während eines Rituals zusammen mit anderen Pflanzen in einem halb mit Wasser gefüllten Zinnbecher aufgeschlämmt. Ein gabelförmiger Stock wird zwischen den Handflächen hin- und hergerieben, was einen weissen, stabilen Schaum erzeugt, der dann getrunken wird. Dieses Getränk nennen die Sangoma «Ubulawu».

Pharmakologisch ist über die Pflanze sehr wenig bekannt. Die schaumbildenden Saponine kommen für die trauminduzierende Wirkung kaum in Frage, da sie die Blut-Hirnschranke nicht überwinden können.

Pilotversuche im Schlaflabor konnten aber zeigen, dass nach Einnahme der Wurzel die REM-Phasen im Schlaf, die mit Traumaktivität korrelieren, verlängert sind.

Sesam öffne dich?

Die im Schaufenster Nr. 2 vorgestellte Signaturenlehre ist in der modernen Pharmakologie durch das Schlüssel-Schloss-Modell abgelöst worden.

Der Deutsche Chemiker Emil Fischer schrieb vor 120 Jahren : «Um ein Bild zu gebrauchen, will ich sagen, dass Enzym und Glucosid wie Schloss und Schlüssel zueinander passen müssen, um eine chemische Wirkung aufeinander ausüben zu können.» Die meisten Medikamente (Schlüssel) wirken, indem sie an sogenannte Rezeptoren (Schlösser) binden. Diese können sich im Zellinnern oder an der Zellmembran befinden. Durch die Bindung eines Arzneistoffes mit dem Rezeptor wird ein biologischer Effekt erzeugt (Agonismus) oder unterdrückt (Antagonismus).

Die bei Pollenallergie häufig angewendeten sogenannten Antihistaminika blockieren die Histaminrezeptoren und schwächen dadurch die Wirkung des körpereigenen Botenstoffes Histamin ab, der unter anderem Juckreiz, Schmerz und eine Kontraktion der Bronchialmuskulatur auslöst.

PS : Sesamsamen sind wie Pollen ebenfalls stark allergen. Auch eine solche Lebensmittelallergie kann mit Antihistaminika behandelt werden.

Was soll das Loch in der Kirche?

In früheren Zeiten gab es ganz unterschiedliche Erklärungsansätze für Kopfschmerzen:

Ägyptische Papyri führten entweder Dämonen oder Verletzungen als Ursachen an, der Griechische Arzt Galen vermutete eine übermässige Produktion gelber Galle. Dementsprechend unterschiedlich waren auch die vorgeschlagenen Therapien. Sie reichten von Geisteraustreibung über Aderlass und Einreibungen von pflanzlichen oder tierischen Produkten bis zum Aufbohren der Schädeldecke (Trepanation).

Magische Therapiepraktiken hielten sich offensichtlich bis weit in die Neuzeit. Eine besondere Ausprägung bilden die sogenannten Kopfwehlöcher in Kirchen und Kapellen. Es handelt sich dabei um Einbuchtungen in Kirchenmauern oder Altären, in die Schmerzgeplagte den Kopf hielten, um von ihren Beschwerden befreit zu werden.

In der Schweiz finden sich solche Kopfwehlöcher beispielsweise in der:

– Kapelle St. Georg in Berschis (SG)

– Kapelle St. Jost in Ennetbürgen (NW)

– Kapelle St. Placidus in Disentis (GR)

Wie kommt die Apotheke zur Schlange?

Der von einer Schlange umwundene Stab ist seit der Antike ein Symbol für die Heilkunst.

Die im Symbol enthaltene Bildersprache lässt verschiedene Interpretationen zu. Die Schlange mit dem Stab ist das Attribut des Asklepios, des griechischen Gottes der Heilkunde. Der Stab weist einerseits darauf hin, dass Ärzte im Altertum oft herumwanderten, andererseits kann er auch als Zepter, als Herrschaftssymbol über die Krankheiten verstanden werden.

Die Schlange hingegen symbolisiert:

– Verjüngung und Abstreifen von Krankheiten

durch ihre Fähigkeit zur Häutung,

– Scharfsichtigkeit und Wachsamkeit sowie

– Heilkraft, da Schlangenfleisch und Schlangengift

auch als Heilmittel eingesetzt wurden.

Zoologisch handelt es sich wahrscheinlich um die sogenannte Äskulapnatter, eine auch in der Schweiz vorkommende, bis 2 Meter lange, ungiftige Schlange. Ihre Verbreitung in Europa ist vermutlich auch auf die Römer zurückzuführen, die in ihren Äskulaptempeln Schlangen züchteten, die später entweder entwichen oder freigelassen wurden.

Eine eher unter Kurioses fallende Erklärung sieht in der Äskulapschlange den Medinawurm, einen 30 bis 120 cm langen parasitischen Fadenwurm der Haut, der aus dem Unterhautbindegewebe von Befallenen durch langsames Aufwickeln auf einen Stab ent-

fernt wird, eine Technik, die bereits im Altertum angewandt wurde.

Weshalb wurden in Männerklöstern früher Weiden angepflanzt?

In früheren Zeiten spielte in der Arzneimittelkunde die Signaturenlehre eine wichtige Rolle.

Nach dieser Denktradition stehen alle Erscheinungen und Wesen in der Natur miteinander in Beziehung aufgrund der Bedeutung, die Gott ihnen verliehen hat. Dies gilt sogar für die Krankheiten und die Mittel, sie zu heilen. Es gibt Analogien zwischen Makrokosmos (Natur) und Mikrokosmos (Mensch), die der Arzneimittelkundige lesen kann. Visuelle Ähnlichkeiten stehen im Vordergrund, aber auch Geschmack, Geruch, Farbe, Struktur, Beschaffenheit oder Standort können als Zeichen verstanden und interpretiert werden.

Die Weide

Die Rinde der Weide wurde in der Volksmedizin aufgrund der Signaturenlehre so eingesetzt:

– Weiden wachsen häufig am Wasser und ihre Wurzeln stehen oft im Wasser. Deshalb benutzte man die Weide als Mittel gegen Sumpffieber und Erkältungskrankheiten.

– Weiden haben weiche, biegsame Äste. Aus diesem Grund wurden sie gegen steife Gelenke und Rheuma eingesetzt.

– Aus dem gleichen Grund wurden Weiden in den Gärten von Männerklöstern als Anaphrodisiakum angepflanzt.

Aspirin

Heute weiss man, dass Weidenrinde den Wirkstoff Saligenin enthält, der zu Salicylsäure oxydiert wird. Die Acetylsalicylsäure ist der Wirkstoff in Medikamenten wie z.B. Aspirin, das fiebersenkend, schmerzlindernd und antirheumatisch wirkt. Hier also hat sich die Signaturenlehre bewährt!

Warum wurden die Apotheker früher «Neunundneunziger» genannt?

Woher diese Bezeichnung stammt, steht nicht eindeutig fest. Hier drei Antworten:

Gewinn

Einige erklären ihn, indem sie sagen, bei den Preisen für Medikamente müsse das Apothekergeschäft wohl einen Gewinn von 99 % abwerfen.

Gematrie

Gematrie ist eine vor allem in der jüdischen Tradition verbreitete zahlenmystische Methode, einzelnen Buchstaben einen Zahlenwert zuzuschreiben. Carl Julius Weber (1767– 1832) gibt in seinem Buch «Demokritos» folgende Erklärung in Form einer Gematrie an: Gibt man jedem Buchstaben des Alphabets den Zahlenwert seiner Stellung in der Abfolge, ergibt sich für Apotheker die Zahl 99.

«Ganz hundert?»

Bei Borchardt und Wustmann, «Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert», heisst es, der Apotheker werde Neunundneunziger genannt, weil er zwar alle Arzneimittel kenne, sie aber nicht verordnen dürfe. Insofern wäre der Apotheker also «nicht ganz hundert».